安田学園で「ボ学」最終回 障害についての特別授業

日本財団ボランティアセンターによる出前授業「ボ学(ボランティアを学ぶ)」の特別授業が11月14日、安田学園中学校(墨田区横網2)で行われた。中学3年生を対象に全4回で構成し、この日が最終回となった。

「ボ学」は、ボランティア活動の意義や魅力を中学生に伝える出前授業プログラム。今回は安田学園の要望により、複数回のシリーズ形式で実施してきた。最終回では、障害のある3人を招き、日常生活で直面する課題や工夫について紹介した。

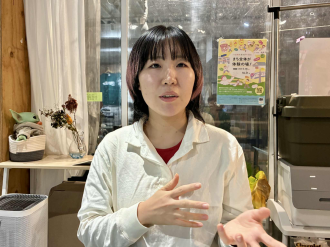

登壇したのは、車いすを利用する杉野政広さん、視覚に障害のある臼田瑠美さん、聴覚に障害のある平嶋萌宇(もね)さんの3人。日本財団ボランティアセンターの但野秀信さんの問いかけに答える形で話が進み、移動時の不便さや公共交通機関の利用、情報取得の方法など、健常者には見えにくい日常のハードルが語られた。

共通の課題として挙がったのが移動の問題。電車の乗降や地図アプリの利用などに時間がかかるため、外出時は早めに家を出ることが多いという。杉野さんは「車いすで使えるトイレの有無が分からず、普段から食事量を調整するなど気を使っている」と話し、生徒たちは熱心に聞き入った。

臼田さんはスマートフォンの読み上げ機能を使って情報を得ており、安田学園のWEBサイトを読み上げるデモを実施。高速で流れる音声に、生徒から驚きの声が上がった。

平嶋さんは聴覚障害者向けの大学に通う大学生。目覚ましの仕組みや電話でのコミュニケーション方法については、司会の但野さんから質問があり、手話通訳を介して回答した。電車で寝過ごして車両基地に取り残された経験を披露し、「ここで死ぬのかと思った。もう電車では寝ない」とユーモアを交えて話すと、会場には笑いが広がった。

授業を受けた生徒からは「身近に障害のある人がいるが、知らないことが多いと気付いた」「困っている人がいたら声をかけたい」といった声が聞かれた。「ボランティアは自分から進んで行うもの。校内で困っている後輩を助けることもボランティアだと思った」といった感想もあり、4回の授業を通じた意識の変化がうかがえた。

登壇した3人は「中学生と直接やり取りする機会は貴重。障害のある人と出会う経験が、困っている人に声をかけるきっかけになれば」と話し、授業の意義を振り返った。

特別授業は今回で終了したが、安田学園では希望する生徒を対象に手話講座を実施するという。