インタビュー 「すみだ活性化のキーパーソンが語る墨田と私」

山田昇 墨田区商店街連合会会長/全国商店街振興組合連合会 理事長(前編)

人形焼の老舗「山田家」の社長であり、墨田区商店街連合会の会長を務める山田昇さん。

取材現場でお会いしても、いつも変わらぬ笑顔と丁寧な対応で迎えてくださる紳士的な方です。

地域のイベントや商店街活動を通じて墨田のコミュニティーを支え続ける一方、PayPay導入や独自ポイント制度など、新しい時代の流れにも柔軟に対応する姿が印象的です。

今回は、そんな山田さんの原点に迫るべく、幼少期の記憶から山田家の創業秘話、そして“商店街の未来”への思いまで、じっくりとお話を伺いました。

――子ども時代の思い出から、錦糸町の昭和文化まで。山田家の創業秘話も

すみだ経済新聞:まずは山田会長の幼少期について伺います。どのような子ども時代を過ごされましたか?

山田会長:私は1948(昭和23)年に墨田区で生まれました。子どものころは、総武線沿いの盛り土、いわゆる土手でよく遊んでいました。トカゲを捕まえたり、虫を追いかけたり。今のように公園や遊具があるわけではなかったので、自然の中で体を動かして遊ぶのが日常でしたね。

すみだ経済新聞:錦糸町と両国の間に鉄橋があったという話もありましたね。

山田会長:ええ、当時は錦糸町と両国の間に鉄橋がかかっていて、電車が通るたびにその音が響いていました。ガタンゴトンという音と振動が、今でも耳に残っています。錦糸町と両国の鉄橋は、まちの風景の象徴でもありました。

ちなみに今、両国駅にある「両国江戸NOREN(えどのれん)」は、かつての駅の名残です。総武線の高架こそありましたが、私が子どものころはまだ踏切が残っていて、その風景もよく覚えています。

すみだ経済新聞:小学校はどちらに通われていたんですか?

山田会長:最初は錦糸小学校に通っていましたが、ベビーブームで生徒が増えたことから統合が進み、菊川小学校へ転校することになりました。転居によるものではなく、当時の人口増加に伴う措置でした。

すみだ経済新聞:ここからは墨田区の街の移り変わりをお聞きしたいと思います。まず両国はどんな街だったのでしょうか?

山田会長:両国は総武線の起点駅として栄えていました。千葉からの物資が集まり、非常ににぎやかでした。江戸東京博物館があるあたりには市場も広がっていて、生活の拠点という印象が強かったですね。だから父も、最初は両国で商売を始めようと考えたそうです。

でも、当時の両国は価値が高くて家賃も高かった。それで錦糸町でお店を構えることにしたわけです。結果的に、時代の流れに合った選択だったと思います。

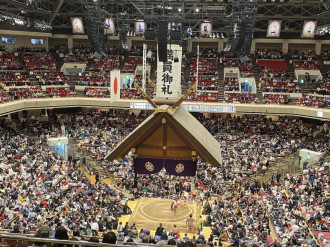

すみだ経済新聞:錦糸町北口のアルカキットの場所には操車場があったというお話もありましたね。

山田会長:はい。北口も随分変わりました。あそこは昔、操車場だったんですよ。千葉方面から運んできた材木をそこで下ろして、それを「ポンポン蒸気」という筏船で木場まで運んでいた。北斎通りは、昔は運河でした。そして北斎通りの長崎橋から西側は「シャーリング通り」と呼ばれる、鉄鋼材を切断する工場が集まる場所でした。街中に工場があり、工場から出る音が日常でした。

錦糸町北口のアルカキットの場所には操車場があった

錦糸公園周辺も変わりましたね。精工舎があった事は有名な話ですが、錦糸公園内に公会堂があったんですよ。日比谷公会堂のような建物で、残っていたら文化的な価値も高かったでしょうね。

すみだ経済新聞:当時の錦糸町は、どんな雰囲気でしたか?

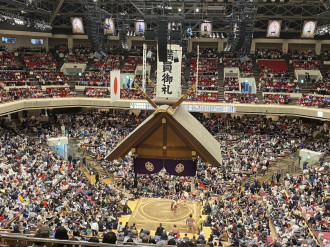

山田会長:賑わいは両国から錦糸町に移ってきて、「江東楽天地」と言われていた頃の錦糸町はまさに娯楽の殿堂でした。映画館が10館以上並び、サーカスも来るし、露店も並んで、エネルギーに満ちた街だった。山田家の裏側のJRAの場外馬券場があるあたりには、かつてサーカスのテントが張られていました。子どもの頃は裏口からよく遊びにいったもんです。

1964(昭和39)年の映画『美しい十代』(三田明主演)は、アルカキットのあたり、操車場跡の原っぱで撮影されましたしね。テキ屋がずらっと並ぶ風景や、先ほど話をした北斎通りの西側にあったシャーリング加工の工場──いわゆる「シャーリング通り」の記憶も、今でも鮮明です。

現在の楽天地

すみだ経済新聞:千葉方面の人は錦糸町を目指して来たと聞きます。

山田会長:千葉から上京した人たちは、まずは錦糸町で「都会に慣れる」んです。有楽町はちょっと敷居が高いけど、錦糸町なら馴染みやすい。そうやって錦糸町を経由して、都心へ出ていく人も多かったですね。

すみだ経済新聞:話を変えます。「山田家」さんの人形焼には、本所七不思議がモチーフとして使われているとか。

山田会長:そうです。地元・本所に伝わる『本所七不思議』をモチーフにした人形焼を作り始めたのはうちなんです。漫画家で江戸風俗研究家だった宮尾しげおさんに相談したところ、墨田区に伝わる伝承が面白いとアドバイスをくれた。

深川出身の小説家の宮部みゆきさんは山田家の包み紙に描かれた本所七不思議を見て「本所深川ふしぎ草子」(新潮社刊)を執筆し、吉川英治新人賞を受賞。あとがきに「山田家」のことを書いてくださったこともありました。文化的なご縁として、ありがたく思っています。人形焼は最初、職人が手作業で7種類をそろえていたんですが、今は機械化も進み、2種類に絞って製造しています。

すみだ経済新聞:ご両親のことについてお聞かせください。

山田会長:両親は千葉の出身で、農家が飼っている鶏の卵を集めて東京に持ってくる仕事をしていました。父は戦前に浅草で奉公に入り、修行を積みながら「たまご屋」を目指していたんですが、戦争が始まって一度お店をたたむことになりました。

すみだ経済新聞:卵を扱っていたから和菓子屋さんを始められたんですか?

山田会長:そうなんですよ。父が浅草で奉公していたころ、人形焼屋さんに卵を卸していたんです。父は「これは商売になるな」と思ったようです。先ほど話をしたように、両国は家賃が高かったので錦糸町に腰を据えて卵を売りながら、人形焼も始めたんです。和菓子は卵・砂糖・小麦粉の三つがそろえばできました。うちは全部取り扱っていたので、自然な流れだったんでしょうね。

山田家本店

すみだ経済新聞:家業の卵業から人形焼へ一本化された背景について教えてください。

山田会長:20年ほど前までは、卵の卸売と人形焼を両方やっていました。私は日本卵業協会の会長も11年やらせてもらっていましたが、卵業界はだんだんと先細っていくのが見えてきて、これは続けていくのは難しいと判断しました。思い切って人形焼に一本化したんです。

すみだ経済新聞:迷いもあったのではないですか?

山田会長:正直、不安でしたよ。当時は大きな決断でしたから。でも、あのときの判断がなければ今の山田家はなかったと思っています。

中編へ

後編へ

インタビュー:長尾 円

撮影:宮脇 恒