インタビュー 「すみだ活性化のキーパーソンが語る墨田と私」

山田昇 墨田区商店街連合会会長/全国商店街振興組合連合会 理事長(後編)

全国商店街の今、観光と地域の未来。そして墨田にかける思い

すみだ経済新聞:全国商店街振興組合連合会の理事長も務めていらっしゃいます。今、全国の商店街にはどんな課題がありますか?

山田会長:理事長として全国の商店街の現状を日々見ていますが、空き店舗の増加、人手不足、商店主の高齢化は共通の課題です。正直言って、制度そのものがもう危うくなっている地域もある。事務局機能が維持できず、組合としての運営がままならないケースも出てきています。

すみだ経済新聞:商店街の根本的な体力が落ちてきている、と。

山田会長:その通りです。かつては、地域に商店街があるのが当たり前でした。でも今は「なぜあるのか」が見えづらくなっている。特に大きかったのは、1999(平成11)年に「大店法(大型店規制法)」が廃止されたことです。海外の大手小売チェーンが日本に進出する際に、この法律が障害になると見なされ、外圧によって撤廃されることになった。その影響で、地方では一気に商店街が崩れていったんです。

すみだ経済新聞:大きな政策が、地域の景色を変えてしまったわけですね。

山田会長:そうなんです。東京や大阪、名古屋のような大都市は、消費がある程度あるからまだ持ちこたえられた。でも地方では、一つ大型店ができただけで、周囲の商店街がまるごと潰れる。10軒、20軒が一気になくなるなんてこともありました。あれは、日本にとって大きな失敗だったと私は思っています。

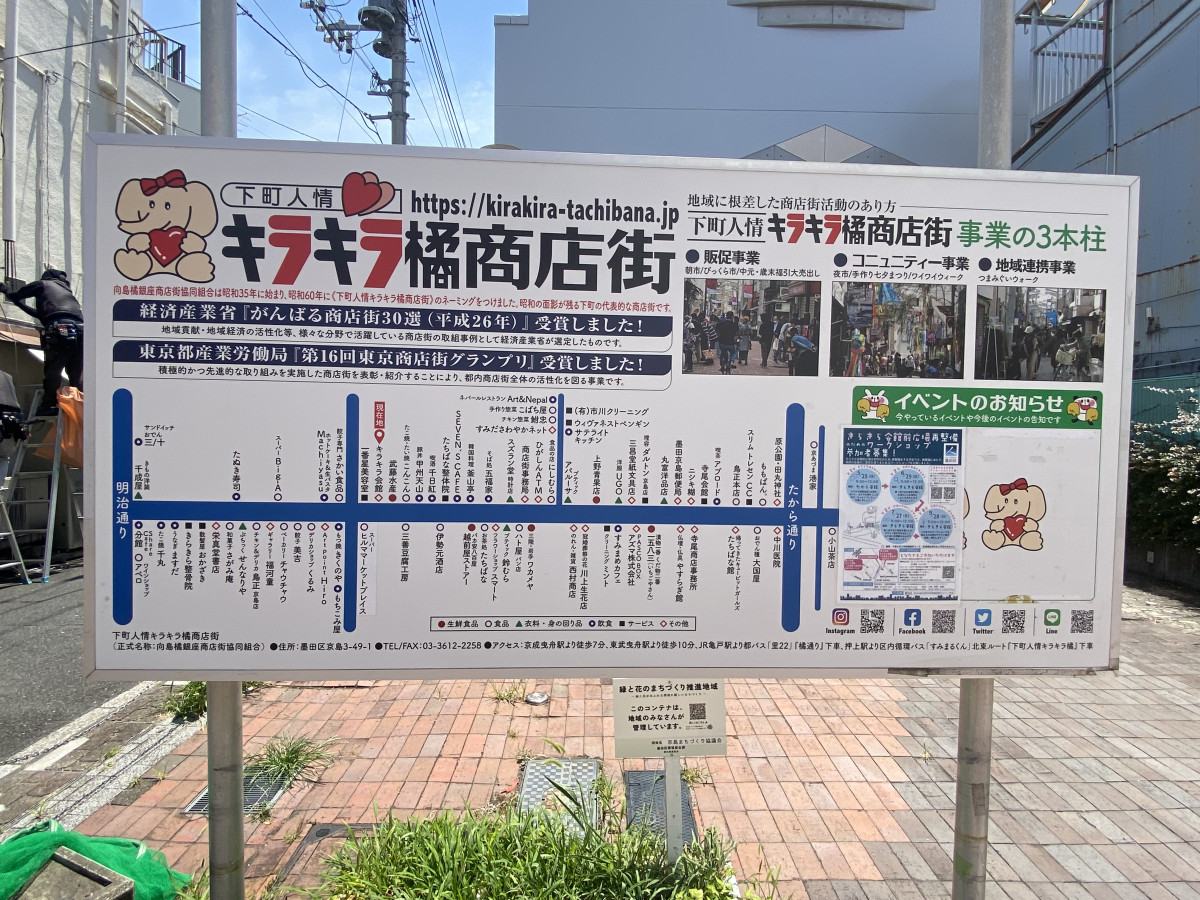

すみだ経済新聞:その中でも墨田区は、まだ商店街に人が集まる地域として注目されています。

山田会長:墨田のようにまだ人の流れがある地域は貴重です。でも、だからといって安心はできません。結局、どこでも「やらなきゃ潰れる」んです。行政だけではもう間に合わない。私たちが自分たちで動くしかないという現場感覚は、地方の商店街ではもっと強くあります。

すみだ経済新聞:商店街は、単なる「買い物の場所」ではないと。

山田会長:そう。商店街は、まちのインフラなんですよ。商品を売るだけの場所ではない。高齢者の見守りや、日々の安否確認、災害時の炊き出しだって商店街の人たちが率先してやってきた。阪神大震災や東日本大震災のときも、商店街は次の日から炊き出しを始めていたんです。大型チェーンは営業再開まで1週間かかったけれど、地域の商店は動いた。それが「人が生き延びるための時間」を支えたんです。

すみだ経済新聞:それは、まさに“人の顔が見える経済”ですね。

山田会長:ええ。コンビニでは誰が何を買ってるかわからないけど、商店街では「最近あのおばあちゃん見ないけど元気かしら?」という会話が自然と生まれる。それが地域を守っているんです。

すみだ経済新聞:最近では観光との関係性も注目されています。インバウンド対応についてなどはいかがですか?

山田会長:そうですね。観光客がまちを歩く中で、誰かと話す。それが旅の“記憶”になるんです。買った商品よりも、店の人との何気ない会話が心に残る。「ホテルと観光地を結ぶ“線”の中に、“面”としての商店街を加えるべき」──これは私が常々思っていることです。

すみだ経済新聞:大阪・東大阪市の商店街では、商店街内にあるホテル宿泊者に「パスポート」を配布し、地域の商店での買い物や食事、入浴などに活用してもらう取り組みが進んでいます。墨田でも、こうした仕組みを導入できたらと考えています。

山田会長:それは面白いですね。すでに成功しているモデルがあるというのは、非常に説得力があります。墨田でもぜひやりたいですね。どんどん提案してください。

商店街というのは、「何かに入っていると得になる」と分かった瞬間に、新しい店舗もどんどん加わってくるんです。PayPayのときもそうでした。「商店街に入っていないと参加できませんよ」と伝えたら、それだけで約250店舗が新たに加盟してくれた。わかりやすい“参加のメリット”があれば、動きは変わるんです。

すみだ経済新聞:観光と地域経済の循環、ですね。

山田会長:ええ。ただ、最大の課題は「言葉の壁」だと思っています。翻訳ボタンや指さし会話帳みたいな仕組みがもっと簡単で、誰にでも使えるようになれば、外国人観光客とも会話ができる。やっぱり、会話をしながら買い物をするのが一番楽しいんですよ。それこそが商店街の魅力だと思います。

すみだ経済新聞:墨田は、今まさにその魅力が発揮できるタイミングかもしれません。

山田会長:本当にそう思いますよ。今の墨田は、区長も観光協会理事長も、商工会議所も、みんなフラットにつながっている。民間とも距離が近い。こんなに“役者が揃ってる”まちは珍しいですよ。今こそ、墨田を良くしていく絶好のチャンスだと思っています。

すみだ経済新聞:最後に、未来を担う子どもたちに伝えたいことはありますか?

山田会長:「墨田はすごいぞ」。その一言に尽きます。自分が生まれ育ったこのまちには、誇れる文化や人のつながりがある。その良さを、次の世代にも伝えていってほしいですね。

すみだ経済新聞:貴重なお話をありがとうございました。

編集後記

予定の1時間を大きく超え、気がつけば3時間近く。

山田昇会長は、幼少期の思い出から家業の人形焼、商店街活動の歩み、さらには全国の商店街の未来像まで、終始笑顔で──そして時に眼光鋭く、熱を込めて語ってくださいました。

まちの変遷をまるで昨日のことのように語る口調からは、現場を生き抜いてきた実感と、自らの足で歩んできた確かな記憶がにじみ出ていました。話の一つ一つがまるでドラマの一場面のようで、聞き手として思わず引き込まれる瞬間の連続でした。

墨田というまちが、戦後から現在までどう変わってきたのか──

そこにどんな人がいて、どんな思いで商いを続け、祭りを守り、地域をつないできたのか──

その語りは、まさに「生きたアーカイブ」でした。

「墨田はすごいぞ」。

その一言に込められた思いを、次の世代にどう手渡していけるのか。

すみだ経済新聞としても、そのバトンをしっかりと受け取り、これからもまちの声を記録し、発信していきたいと、あらためて背筋が伸びる思いでした。