すみだビジネスラボで「動画講座」 3500万回再生の講師が実践術語る

連続講座すみだビジネスラボの第3回講座 バズより伝わるを狙え 数字の奥にある動画の本質講座 が11月22日、東京スカイツリーイーストタワー(墨田区押上1)で行われた。主催はシャノワ(江東橋4)。

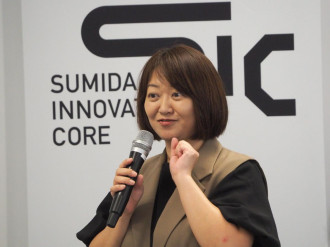

講師を務めたのは、高橋工業(押上1)営業本部長で、みこし動画の累計3500万回再生を持つ菊池和貴さん。建築、IT、不動産、マンション管理など多様な領域を経験し、発信が届く理由と届かない理由を数字と現場感覚の両面から語った。

講座の冒頭では、SNSの盛り上がりとは別に、最終的な行動はグーグル検索に集中するというデータを紹介。SNSで情報を知った後、結局はグーグルで確認する傾向が強く、検索結果の1位と2位へのクリックが全体の約7割を占める点を示した。検索でのグーグルとYahoo!の差は年々広がっており、「入口はSNSでも、判断はグーグルに戻る」という行動が一般化していると説明した。

グーグルの評価は、オリジナル性、鮮度、文章量、タイトルとの一致、信頼性、反応、閲覧時間など複数要素の総合点で決まり、1日15回、年間4000回以上のアップデートが行われることを紹介。「一度上がっても安定しない。本物かどうかが常に問われ続ける」と解説。SNSの動画アルゴリズムについては、途中のいいねよりも視聴完走後のアクションが強く評価される最近の傾向を説明。AIの不正検知が強化され、数字だけを作る施策は通用しなくなっていると指摘する。

自身の配信データも共有し、視聴者の35.7%が65歳以上を占めることや、ライブ配信のテレビ視聴率が4割超に上る点を紹介。動画は若者向けというイメージとは裏腹に、実は高齢層にこそ届きやすいと説明。ライブ配信では、まち歩き、祭り、花火といった“いま見たい”題材が強く、スマホで撮影した動画でも17万回再生に至った例を紹介。「画質より知りたい瞬間に届いているかどうかが大事」と強調する。

外部流入ではLINEが最も強く、投稿は朝や夕方が効果的と説明。AI生成文章は選挙でシャドウバンが起きた実例を紹介し、品質を保つためにも過度な依存は評価を落とす可能性があると注意を促した。

質疑応答では、投稿タイミングや継続の工夫などが話題に上り、菊池さんは「一見遠回りに見える経験が、後から最短ルートに変わることがある」と自身のみこし動画の経験を重ね合わせながら締めくくった。