すみだ水族館(墨田区押上1)のスタッフが墨田区の小学校を訪れて行う特別授業「メダカの出前授業」が7月14日、墨田区立押上小学校(押上2)で行われ、5年生68人が命や自然環境について学んだ。

同館は2022年、墨田区と「環境問題や生物多様性に関する教育・保全活動の推進」「地域の活性化」などを目的とした連携協定を締結。その一環で行う出前授業は、昨年度までに区内14校で行い、本年度で区内全25校での実施を予定している。

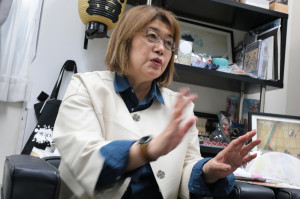

身近な生き物を通じて命の大切さや環境保全について考えることを目的に実施している同授業。当日は、同館飼育スタッフの百崎孝男さんが講師を務め、メダカの生態や絶滅の危機、保護活動についてクイズを交えながら紹介した。

授業では、日本にいる野生種のメダカについて触れ、ミナミメダカとキタノメダカの違いや、生息地となる池や川の環境、野生下での寿命(約1年)や飼育下での寿命(3~5年)などの基礎知識を解説。江戸時代に品種改良されたヒメダカのコーナーでは、児童たちから驚きの声が上がった。

メダカが減少している要因として、河川改修工事による川の直線化などの環境の変化や、外来種のカダヤシ、アメリカザリガニ、ブラックバス、ブルーギルなどの影響も紹介。「アメリカザリガニが水草や落ち葉まで食べてしまう」といった話にも、児童たちは熱心に耳を傾けた。

ミナミメダカは全国で9つの遺伝子系統に分かれており、異なる系統を交雑させると「遺伝的かく乱」が起こることから、野生個体を他地域に放流してはいけない理由についても説明した。

併せて、墨田区内で行われたメダカの保護活動も紹介。旧区立立花中学校(現在は廃校)の校舎取り壊しに伴い、同校の池で暮らしていたメダカを保護。遺伝子調査の結果、九州や広島の系統が混じった個体であることが判明し、自然放流は行わず、現在は吾嬬立花中学校などで飼育が続けられている。メダカには、吾嬬立花中学校の生徒が「輝く宝石 メダカのあずちゃん」と名付けた。

百崎さんは「あずちゃん」は、墨田区でつないできた大切な命。メダカに限らず、地域の生き物の立場になって考えて、自然環境や生き物を守っていく大切さを伝えていた。

授業終盤の質問コーナーでは、「水族館には何匹くらいメダカがいるのか」「なぜたくさんの個体が必要なのか」などの質問も寄せられ、百崎さんは「すみだ水族館では約100匹を飼育しており、遺伝的多様性を保つためには、一定数の個体群で維持することが大切」と答えた。

最後に、同館から持参した水槽に入ったメダカを児童らが観察して授業は終了した。