インタビュー 「すみだ活性化のキーパーソンが語る墨田と私」

東武タウンソラマチ 北川亮社長(後編)

【6】「また来たくなる場所」にするために

すみだ経済新聞:施設づくりにおいて、大切にしていることってありますか?

北川社長:やっぱり、“いつ来ても新しい発見がある場所”であること。それが何より大事だと思っています。そのためには、店舗の入れ替えやイベントの開催、小さな催事に至るまで、常に変化を続けていく必要があります。

3年目を迎えた台湾祭

実は、開業して2~3年目からずっと続いている定番イベントもあって、例えばビアガーデンや冬のイルミネーションなどはその代表です。ビアガーデンは中身を毎年少しずつ変えながら継続していますし、台湾祭も今年で3年目。おなじみのイベントがあることで、“また来よう!”と思ってもらえる。

ただ、それだけでは飽きられてしまう。だから、新しい企画もどんどん取り入れています。昨年から始めた “オクトーバーフェスト”のように、ちょっとしたチャレンジも重ねていく。そのバランスが大事だと思っています。

すみだ経済新聞:お客さまからの反応や声も、運営に生かされているのでしょうか?

北川社長:もちろんです。たとえばトイレの利用については、近隣の方から“石けんが切れていた”といったメールをいただくこともあります。そうした声を受けて、各所の使用頻度を確認したり、清掃の回数を増やしたりと、細かい改善を重ねてきました。

特に大型連休中は、通常の倍以上の頻度で清掃スタッフを配置したり、ゴミ箱の回収を強化したりと、見えないところでかなり動いています。それでも間に合わないこともありますが、少しでも快適に過ごしてもらえるよう、地道に工夫を続けています。

“今日たまたま通っただけ”という方にも、安心して立ち寄っていただける場所でありたい。そういう意味では、たとえば近隣の方が“ちょっとトイレを借りに”来てくれるような存在であれたら、それはもう十分に“まちの施設”として機能しているんだと思っています。

【7】地域とつながる仕掛けづくり

すみだ経済新聞:東京ソラマチとして、地域と連携した取り組みにはどのようなものがありますか?

北川社長:いろいろありますが、例えば夏に行われる“墨田区納涼民踊大会”。東京スカイツリーの足元にあるソラマチひろばにやぐらを立てて、町会の皆さんと一緒に盆踊りを開催しています。毎年恒例のイベントで、着物姿で踊る地域の方々に、観光で訪れた外国の方が一緒に加わったり、太鼓を叩きたいという子どもがいたりと、自然な文化交流が生まれる場にもなっています。

(写真提供=東京スカイツリータウン広報事務局)

そのほかにも、『コニカミノルタプラネタリウム天空』では小学校の体験学習を受け入れたり、スカイアリーナでは外国人に英語でインタビューするという英語学習の一環として施設を活用していただくこともあります。地域の子どもたちにとっても、まちとつながる体験の場になっていると思います。

すみだ経済新聞:商店街や地元事業者との連携もあるのでしょうか?

北川社長:はい。たとえば『YORIMICHI Cafe STREET』というイベントでは、墨田区内の人気店に出店していただいています。3月末ごろに毎年開催していて、パンやコーヒーを販売してもらったり。これももう3~4年続いていますね。

また、大きなイベントの際には商店街連合会と連携して、出店をお願いすることもあります。お互いがウィンウィンになれるような関係を大切にしていて、“地域の皆さんと一緒にやっていく”という姿勢は、ずっと変わらず持ち続けています。

【8】10年後も“自分の場所”と思えるまちに

すみだ経済新聞:東京ソラマチの未来像について、10年後・20年後を見据えた展望はありますか?

北川社長:“10年後にこうしたい”といった明確な青写真があるというよりも、“その時々に変化を積み重ねていくことで、自然と変わっていく”という感覚が近いです。

ただひとつはっきりしているのは、“いつ来ても新しい発見があって、楽しい場所であり続けたい”ということ。そのためには、イベントも、お店も、空間も、少しずつでも変わり続けていく必要があります。これからもそういう“変化のある日常”を大切にしていきたいと思っています。

すみだ経済新聞:今後、物理的な広がりや地域連携の可能性についてはいかがですか?

北川社長:最近では、浅草と東京スカイツリーを結ぶ高架下に『東京ミズマチ』という新しいエリアができました。その隣の隅田公園についても、東武鉄道を代表企業とする「すみだマネジメントグループ」で指定管理業務を受託していて、より地域に根差した運営が可能になりました。

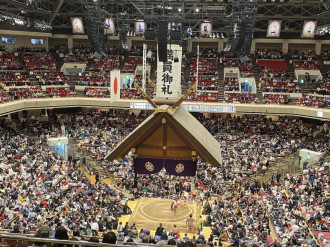

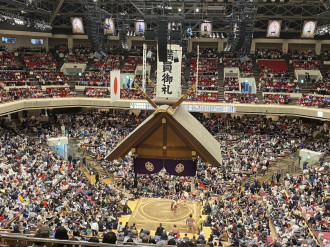

こうした広がりを通じて、浅草から東京ソラマチ、そして周辺のまちへと“回遊”してもらえるような、地域全体を楽しめる流れがつくれたらいいなと思っています。具体的な仕組みはまだこれからですが、墨田区内にある北斎美術館や江戸東京博物館、国技館など、文化的な施設とも連携して、地域の魅力を面で届けられるような取り組みに発展していけたら嬉しいです」

【9】若い世代へ まちとつながる第一歩を

すみだ経済新聞:墨田区に暮らす子どもたちや、これから社会に出ていく若い世代に向けて、メッセージをお願いします。

北川社長:“働く”って、お金を得るためだけのものではないと思うんです。仕事を通じて、誰かとつながる。つながった相手は、きっとこのまちの誰かである可能性が高い。だから、このまちで働くということは、自然と地域に貢献することにつながっていくはずです。

東京ソラマチという場所には、飲食や販売、イベント、施設運営など、さまざまな形の仕事があります。高校生や大学生がアルバイトとして関わってくれるのも嬉しいし、将来的に社員として一緒に働いてくれるのももちろん大歓迎です。

“ここで働くことが、地域とつながる第一歩になる”という感覚を、若い世代にも持ってもらえたらすごくうれしいですね。

すみだ経済新聞:“まちに関わる”ということについても、何かお考えはありますか?

北川社長:“まちに関わる”って、すごく難しいことのように感じるかもしれません。でも、実はすごく日常的なことだと思うんです。近くの商店で買い物をする、すれ違った人に“おはようございます”と声をかける。そんな些細なことでも、じゅうぶん“まちに関わっている”と思います。

そういう意識を持って日々を過ごすだけで、まちに対する愛着って、少しずつ育っていくんじゃないかと思っています。そしていつか、“自分もこのまちのために何かしたい”って思える日が来るかもしれない。そのきっかけが、東京ソラマチでの経験だったら、すごくうれしいですね」

【10】地域とともに挑戦したい未来

すみだ経済新聞:今後、地域の人たちと一緒に取り組んでいきたいことはありますか?

北川社長:やっぱり、“まちを一緒につくっていく”という感覚を、もっと広げていきたいと思っています。商業施設としての東京ソラマチは、言ってしまえば“箱”です。その中でどんなことを起こすかは、運営側だけでは決めきれない部分もあって、やっぱり地域の皆さんと一緒にやっていかないと、本当の意味で“まちに根付く”存在にはなれないと思っています。

たとえば、子ども向けのワークショップや、学生の発表の場、地元商店とのコラボレーションなど、小さな“まちの声”を受け止めながら、柔軟にカタチにしていけたらと思っています。いわゆる“施設主導”ではなく、“地域共創”のスタンスをもっと大事にしていきたいです」

(写真提供=東京スカイツリータウン広報事務局)

すみだ経済新聞:最後に、地域の方々に伝えたいメッセージをお願いします。

北川社長:東京ソラマチがここまで来られたのは、地元の皆さんがあたたかく見守ってくれたからです。これは本当に、心から感謝しています。

今後も“観光地”としての顔だけでなく、“まちの一部”として、日常のなかに自然に存在していたいと思っています。“特別な日だけじゃなくて、なんでもない日にふらっと行ける場所”でありたい。 これからの10年も、そしてその先も、地域の皆さんと一緒に、“このまちで生きている”という実感を持てる場所であり続けたいと思っています。ぜひ、今後ともよろしくお願いいたします

<前編へ戻る>

インタビュー 長尾 円

カメラ 宮脇 恒