「すみだ活性化のキーパーソンが語る墨田と私」

多賀健太郎 タグ・エー合同会社 代表/すみだストリートジャズフェスティバル実行委員長(後編)

後編:商店街、教育、離島…そして未来へ

すみだ経済新聞: 墨田区商店街連合会との関わりについて教えてください。

健太郎さん: コロナ禍でイベントがすべて止まったとき、商店街連合会事務局長の井上さんから声をかけていただきました。それ以来、区商連の年間業務を受託する形で墨田区の商店街や個店さんの支援に携わらせていただいています。

すみだ経済新聞: 商店街連合会の仕事についてもお聞かせください。今どんなことに取り組んでいますか?

健太郎さん: 墨田区は商店街の数が減ってきているので、まずはこれ以上減らさないこと。そして行政の補助金や人材派遣に頼りすぎるのではなく、商店街がそういったサポートを活用しながら、しっかりと地域で自走できる体制や仕組みを作れるようにすることが大事だと思っています。僕は前に出て仕切る立場ではないので、山田会長や井上事務局長をサポートしながら、各商店街が地域の特徴を持って自立できるように伴走する存在でありたいと思っています。

すみだ経済新聞: 商店街の魅力を高める工夫はありますか?

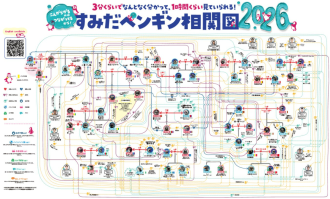

健太郎さん: 「再編集」ですね。昔からある商店街を、そのまま懐かしむだけでなく、新しい切り口で紹介していく。例えば若い人や新しい住民が入りやすいように、「魅力ある個店」、「ビール」や「銭湯」など共通のテーマを使ってつなぐことを意識しています。

すみだ経済新聞: 商店街といえばタワービュー通り商店街が太平町商店会や錦糸町駅北口商店街と連携した「ランタンイベント」を開催しますね。

健太郎さん: 商店街同士が連携するイベントということで注目しています。タワービュー通り商店街の村方龍太会長や太平町商店会の大竹元樹会長、錦糸町駅北口商店街の金村富彦会長とはプライベートでもお付き合いがありますが、柔軟な発想で商店街を活性化していく原動力になってくれていて、今後も期待しています。

タワービュー通り商店街で行われたランタンイベント

タワービュー通り商店街で行われたランタンイベント

商店街再編集の補足

(編集部注)

タワービュー通り商店街や錦糸町駅北口商店街では、ランタンイベントや共同プロジェクトが進行。若手世代の会長や事務局メンバーが新しい風を吹き込んでいる。

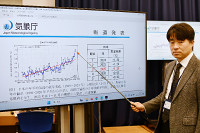

すみだ経済新聞: 教育の分野でも活動されていますね。

健太郎さん:すみだ生涯学習センター“ユートリヤ”が主催する「好きなことから地域の仲間とつながろう」というシリーズの講座で「すみだ×ビール」をテーマにして講師を担当しました。墨田には4つのブルワリーがあり、それぞれ繋がりがあります。僕自身、以前に「キリンビール大学」というWebコンテンツで記事を執筆していた経験もあり、その知識を企画に生かしています。今年は「すみだ×銭湯&サウナ」をテーマに講師を務めています。サウナブームや温浴施設の盛り上がりもあって、参加者に好評です。僕の基本スタイルでもある「好きなものを通じて地域とつながる」を生涯学習センターで活かせているのはとても嬉しいことです。

両国麦酒研究所

両国麦酒研究所

すみだ経済新聞: iU情報経営イノベーション専門職大学の客員教授もされています。

健太郎さん:昨年度からですね。今年からすみだ経済新聞の宮脇さんも客員教授になられたので、イベントとメディアをかけ合わせた講座を持ちたいと、宮脇さんと相談しています。

すみだ経済新聞: すみ経が秋から立ち上げるビジネスアカデミー「すみだビジネスラボ」にも参加されるそうですね。

健太郎さん:はい、お声がけいただいて、12月に講座を持つ予定です。やってみたかったことでもあるので、とても楽しみです。

すみだ経済新聞: 学生ボランティアについてはどう考えていますか?

健太郎さん: とても大切な存在です。でも、単なる安い労働力として扱われてしまう現場もあって、それは良くない。学生にとっては学習の場であることが大切だと考えていて、教育的で学びや体験を持ち帰れるようにしないと意味がないんです。依頼する側が「お金以外に何を返せるか」を考える必要があります。僕自身、夜間定時制で教えていた経験から「開かれた教育観」の意識があって、それを地域活動にも活かしたいです。

すみだ経済新聞: 墨田区以外でも活動されていますね。

健太郎さん: はい。離島が好きで、大学時代から東京の島々を訪れていました。現在は小笠原諸島で年1回フェスを開催しています。地元の人が「面白い」と思って自分たちで動き出すことが理想で、今では現地に実行委員会が立ち上がり、僕は伴走役に回っています。

また、東京島嶼部の玄関口である竹芝エリアでは、再開発に伴うエリアマネジメントの仕事に関わらせていただいています。一般社団法人竹芝エリアマネジメントと協働しながら、地域のためのイベントを約10年間一緒につくってきました。島嶼振興と港区の地域振興の一端を担っていると思っています。

すみだ経済新聞: 墨田という場所をどう捉えていますか?

健太郎さん: 東京都外の出身ですが、墨田は僕にとって「新しいふるさと」です。出張や旅行から戻ってくると安心するし、仲間がたくさんいる大好きなまち。人と人をつなぐことをテーマに、ここでこれからも活動を続けたいと思っています。

墨田区の特徴として感じるのは、外部から来た人が活躍しやすいまちだということです。それは元々住んでいる人たちの懐の深さであって、受け入れてサポートしてくれるサイクルができているからだと思っています。安心して活動できるまち。本当にありがたいと思っています。この感覚は小笠原村での活動でも同じで、地域に入る部外者にとって非常に大切な土壌だと感じます。

すみだ経済新聞: 今後の展望を聞かせてください。

健太郎さん: 墨田でたくさんのことを学んでいて、文字通り墨田に生かされているなと感じています。小笠原村も似たような感覚があります。今後は自分のふたつのふるさとでも墨田で得た経験やノウハウ、感覚を活かして活動できたらいいなと思っています。どの地域でもそこに暮らすみんなが良くなっていって、そのなかに自分がいれたら幸せです。墨田での活動はまだ続くものと思ってがんばっています。すみだジャズのような地域イベント、商店街などの産業振興、生涯学習などの教育活動、それぞれが点ではなく線としてつながって、面として発展していく未来をつくりたいです。

すみだ経済新聞: 最後に、すみだ経済新聞への期待はありますか?

健太郎さん: 地域メディアの代表格として存在感を高めてほしいと思います。「経済新聞」という名前にとらわれず幅広いコンテンツを扱ってほしい。例えば「すみだパレット」のように、多様な情報をまとめて発信する場になるとありがたいです。イベントを主催するなど活動する者にとって「知ってもらう」ことはとても大事で、取材で自分の言葉を伝えられる機会は本当にありがたいことです。今後はYouTubeライブ配信など、新しい発信にも挑戦してほしいですね。

あとがき(編集部より)

多賀健太郎さんの歩みを振り返ると、まるで一つのドラマを見ているような感覚になります。

教壇に立っていた頃から、すみだストリートジャズフェスティバルや商店街、さらには離島での活動に至るまで──その根底には「人と人をつなぐ」という一貫したテーマが流れています。

東京スカイツリーの誕生を契機に観光都市へと大きく舵を切った墨田。その変化のただ中で、外から来た人と元々住んでいる人が共に支え合い、新しい文化を紡いでいる。その象徴のひとつが、多賀さんの挑戦と歩みです。

「僕にとって墨田は新しいふるさと」と語る言葉には、比喩以上の重みがありました。東京都外から移り住み、試行錯誤しながら仲間を得て、時には離れる経験を経てもなお「戻ってきたい」と思えるまち。それが墨田なのだと実感させてくれます。

単なる地域活動の記録ではなく、一人の人間が試行錯誤しながらも「人をつなげる喜び」と「地域を元気にする姿勢」を貫き通してきた物語。その過程は、読む人にとっても新しい挑戦を始める勇気につながるはずです。

今回のインタビューを通じて、地域で活動する人々が抱える課題や展望、そしてその根底にある想いを伝えられたなら幸いです。

すみだ経済新聞は、これからもこうした「人」を起点とした物語を届け、まちの未来をともに描いていきたいと思います。

(すみだ経済新聞編集部)

前編へ

中編へ

インタビュー:長尾 円

撮影:宮脇 恒