墨田区内で育てられた江戸東京野菜「寺島なす」の魅力を味わうイベント「寺島なすの夕べ」が7月17日、イタリアンレストラン「両国レガート」(墨田区両国3)で開催された。主催は寺島・玉ノ井まちづくり協議会。寺島なすを使ったフルコース料理と講演・講談の2部構成で、定員を上回る34人が参加する盛況ぶりとなった。

「寺島なす」の大きさは鶏卵ほどの小ぶりなサイズで、早生の品種としても知られる。江戸時代、隅田川沿いの寺島村(現在の墨田区東向島)を中心に栽培され、将軍にも献上されるなど、地域の特産品として有名だった江戸野菜。

前半の講演では、「江戸東京・伝統野菜研究会」代表の大竹道茂さんが登壇。江戸時代から続く伝統野菜の価値や、それらが一時15品目まで減少しながらも、地域の取り組みにより現在52品目まで復活した経緯を紹介した。大竹さんは「伝統野菜は地域の記憶そのもの。なぜ育て、なぜ食べ続けるのかを共有することが、地域文化の再構築につながる」と解説する。

続いて、講談師の田辺一乃さんが創作講談「寺島茄子の由来」を披露。寺島なすの名が生まれた背景を、軽妙な語り口で紹介し、来場者の笑いを誘った。会場には終始和やかな空気が流れた。

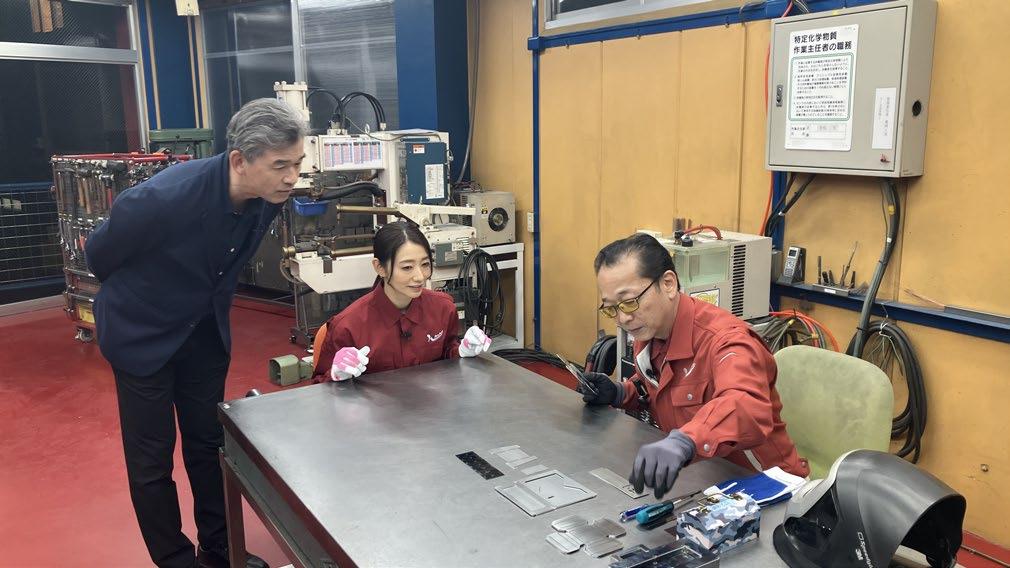

後半は、墨田区産の寺島なすを使用したフルコースの食事を提供。前菜、冷製スープ、揚げ物、パスタ、肉料理、デザートに至るまで、すべての料理に寺島なすを使用した。レガートの宮内洋シェフが手がけたコースは、ナスの甘みや食感を生かした工夫が随所に見られ、参加者からは「ナスの印象が変わった」「毎年やってほしい」といった声が上がっていた。

使用されたなすは、寺島・玉ノ井まちづくり協議会の牛久光次さんや小川剛さんらが「たもんじ交流農園」(墨田5)で育てたもの。「今回のイベントには280個の寺島なすを用意した」と小川さん。農地がほとんど存在しない墨田区の都市部において、地域住民と農園が協力し、寺島なすの栽培が続けられている。小学校での食育活動や地域イベントとも連携し、地元での普及活動が進めているという。

牛久さんは「これまで『寺島なす祭り』などで認知度を高めてきたが、今年からは実際に料理として食べてもらう取り組みにシフトした。今回のイタリアンフルコースはその第一弾。大きな手応えを感じた。今後は料理教室なども予定しており、継続的に展開していきたい」と意気込む。